S'il est assez improbable de me croiser dans un vernissage, cela reste un moment propice pour étudier le monde de l'art en action tel que le décrit Nathalie Heinich. C'est un de ces évènements auxquels même le commentaire et l'analyse d'une réactionnaire de son acabit peine à rendre justice. Pour minimiser la casse, arrivez à l'heure, quand le pot commence à être dressé, avant que le discours d'éloges et d'explications soit dispensé et tombe la prononciation des remerciements polis qui le suivent toujours. Là, il y aura moins de monde et le dispositif d'exposition livrera sa nature brute. Vous aurez, en prime, peut-être l'occasion de serrer la main de l'auteur et de ses hôtes.

De nuit et l'éclairage artificiel d'ambiance, ni féroce ni terne, donne à l'espace d'exposition des faux airs de salon de l'ameublement : mi-FIAC, mi-Maison-et-Objet. Les cimaises improvisées de placo-plâtre brut à ferrages apparent y font pour beaucoup. Le silence des conversations bruissantes et les retrouvailles entendues des professionnels de l'étape surpris de se croiser à ce rituel de métier constitue le seul fard de cet accrochage sec. Peu ou pas de cartel. Comme d'habitude, une notice ou une note de la commissaire et de l'auteur à l'entrée accueille et occupe un petit groupe attentif qui lira (ou pas), noir sur blanc, en pause ici.

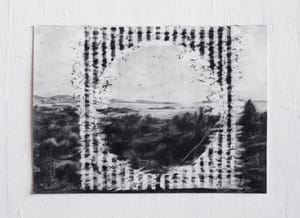

Quelques réalisations introduisent le travail de l'auteur dans ce premier espace assez vide. Dans un recoin, un pastiche post apocalyptique de De La Tour remixé par les 5.5— il y en a d'autres ailleurs, et des impressions 3D aussi. J'y reviendrai plus tard — se cache derrière un faux mur aux tons pastel. Plus loin, quelques grands formats peints à l'huile et beaucoup de plus petits sont présentés tantôt solitaires, tantôt en grilles, tantôt en désordre dans des recoins qui rappellent un chantier de maison particulière dont on aurait habillé à la hâte les murs pour flatter le regard des invités d'un apéritif dinatoire improvisé.

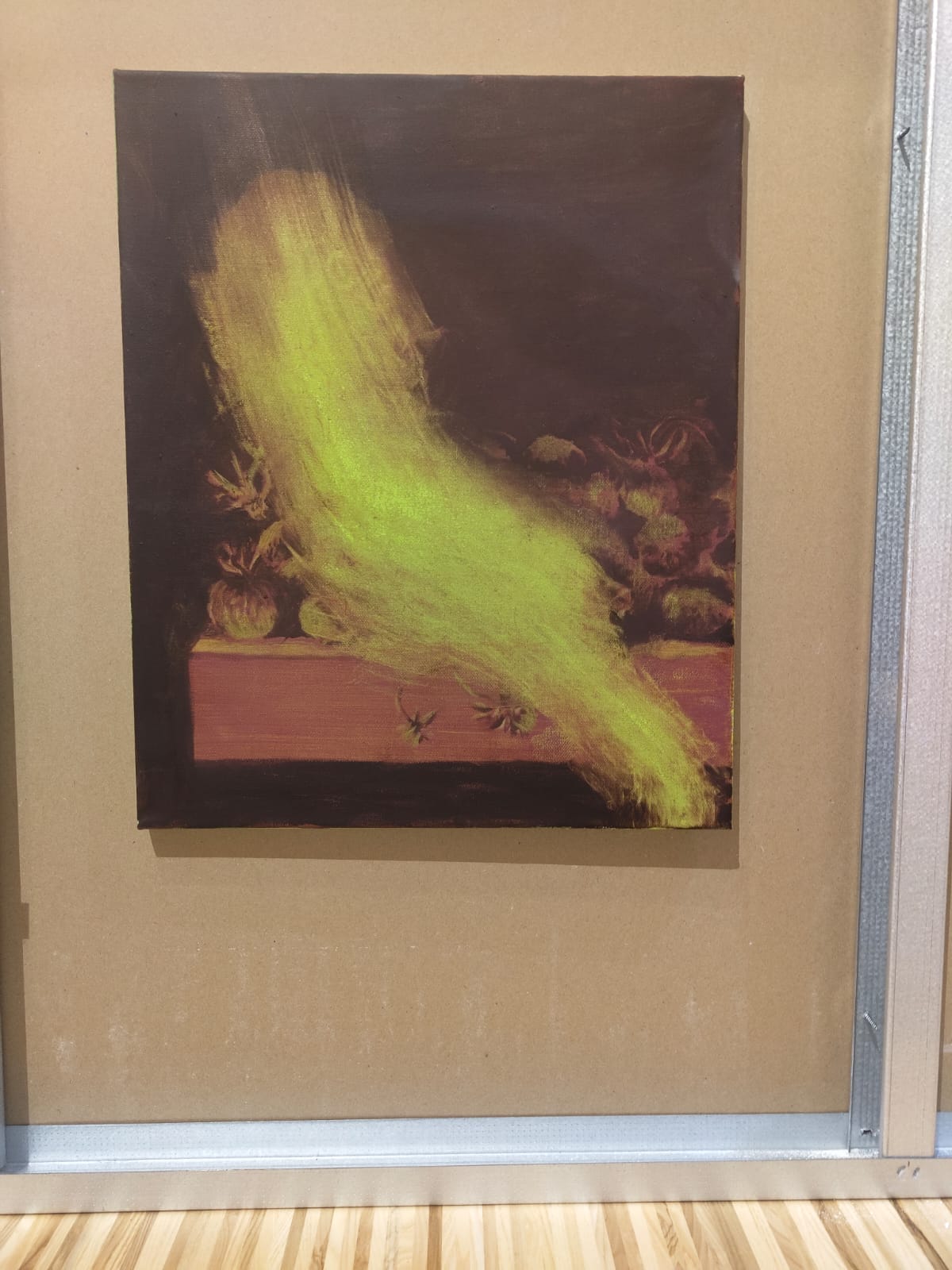

Les pièces sont posées, parfois, à même le sol, collés au mur, sans cadre ou sur le rebord d'une fenêtre, c'est très faussement improvisé, dans un camaïeu de couleurs tristes, entre le rose lie-de-vin délavé, le vert d'eau et de sombres violets ou sales jaunes délavés sur toiles. C'est la palette de Derrick que l'éclairage sertit dans l'écrin de cette galerie municipale pose comme décor de cette exposition qui prétend parler de catastrophes.

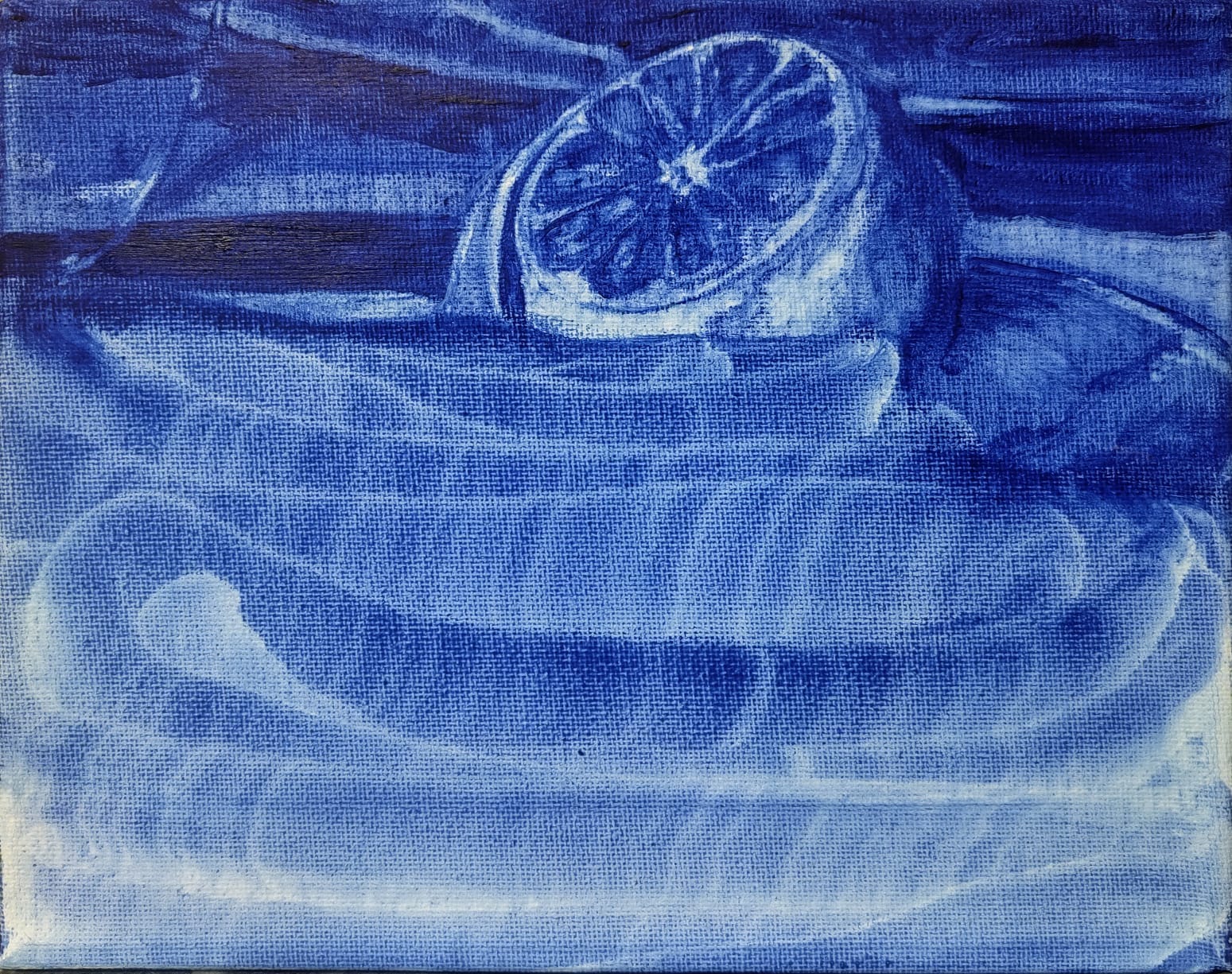

Un peu déroutant pour celui qui découvre le travail de MOVILLA, ce dispositif transpire la concupiscence dans sa forme hypocrite : « On va faire un peu chantier pour faire genre... », et c'est, peut-être, tout ce qu'il y a à voir, mais j'en doute. L'auteur parle dans un entretien de "noctunité" à propos de ses couleurs. De son aveu, c'est moins un néologisme qu'un emprunt littéral à sa langue maternelle. L'élu de service place l'adjectif substantivé dans son discours, montrant comme une Rolex qu'il a pu se faire expliquer de la bouche de l'artiste au moment du montage. Le privilège ébloui même dans les mots qui se veulent modestes et élogieux. Un peu avant la cérémonie des discours, MOVILLA décrit à un petit groupe ce qu'il a fait. Le travail mécanique qu'il a produit sur la toile, avec la couleur, pour faire de la lumière. Il parle de lavis. Il parle de la toile qui apparait sous la peinture, de monochrome, de jaune, de bleu, de couleurs.

Ici, l'échec est une méthode qui s'étale sur les murs comme autant de démonstration d'un conseil de Bob Ross « We dont make mistakes, we have happy accidents ! ». Ceci n'est pas un accrochage, c'est une installation.

La majeure partie de ce qui est visible n'a pas réellement grand intérêt en soi et oriente le regard vers des interstices ou des recoins qui ont mobilisé une attention particulière et montre que MOVILLA maitrise la mise en scène. Les objets de plastic fondu, les impressions 3D d'objets brisés et les bougeoirs en forme de prises multiple sont autant de trompes-l'œil. C'est de l'ameublement et même si c'est amusant, ça ne sert qu'à ponctuer des moments plus riches. Se détacher du beau, se détacher du sordide, se détacher de la narration, pour entrer dans le vif du sujet : qu'est-ce qu'une image ?

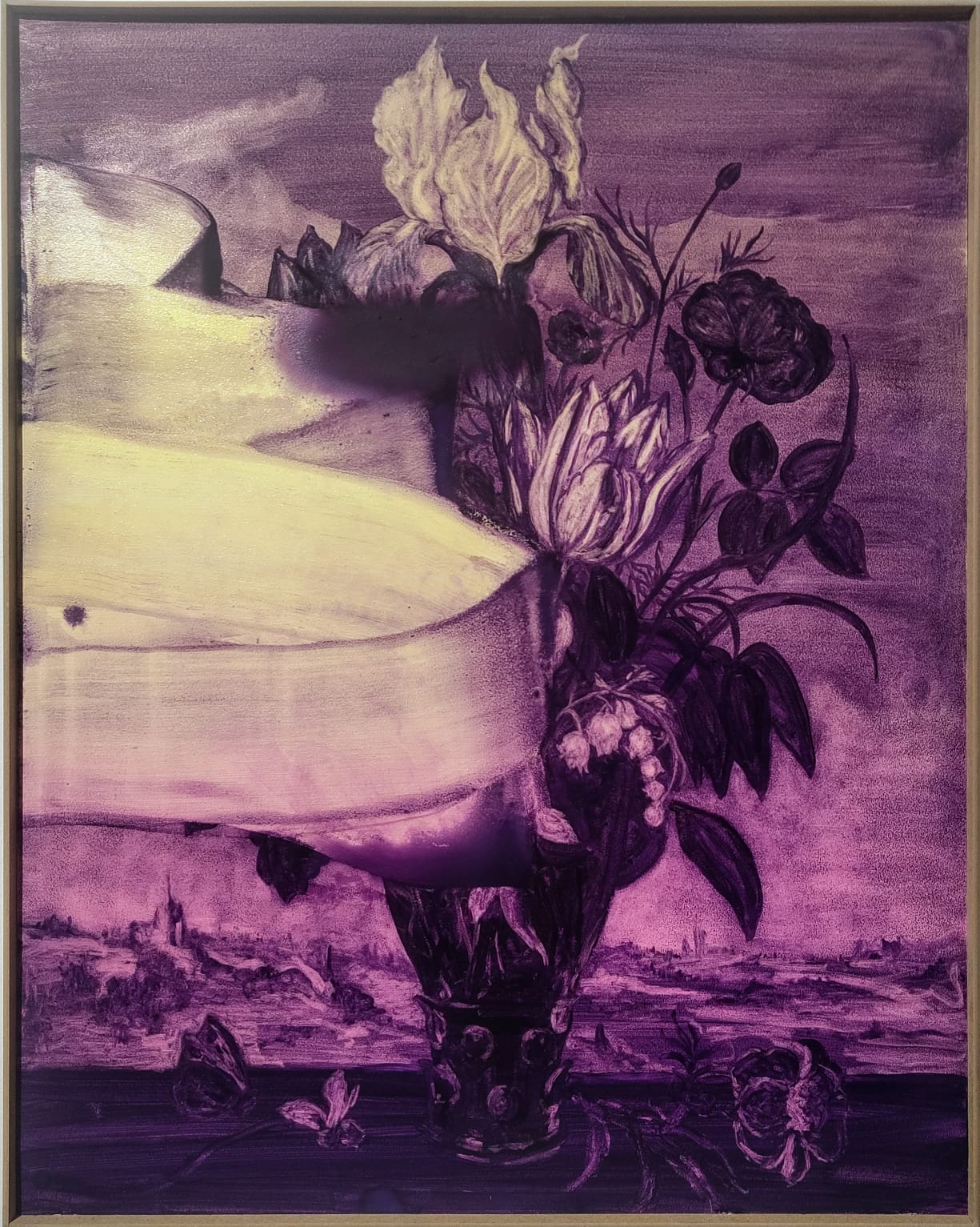

Ces natures, mortes en peinture, le sont doublement. Comme des croutes passées aux rayons X ou sous UV dans un laboratoire de restauration, elles semblent laisser paraitre les repentirs des auteurs du modèle de chacune. La lampe noire est l'arlésienne de ce décor ou le sujet des toiles a été systématiquement victime d'un accident dont la résultante est son effacement du support, certes, mais la révélation de la lumière surtout.

Ça ressemble beaucoup aux piles de ratés qu'un étudiant en art, cache dans un coin de son box pour y revenir, et les recouvrir, quand il aura épuisé son stock de toiles vierges. Chaque format est un psychodrame : la preuve d'accidents survenus dans l'officine d'un faussaire. Là, un ami ivre qui passait sa main lourde sur une toile qu'il croyait sèche et sûre, mais sur laquelle il a glissé grassement. Ici, un peu trop de diluant dans un chiffon et c'est toute la composition préparatoire qui fond. Ailleurs, c'est une épaule qui s'est heurtée dans un passage trop étroit. Du Chef-d'œuvre en puissance détruit par maladresse.

Je pense à PICASSO qui fait fasse à la caméra. Il dessine un taureau sur du verre. Il efface, redessine, efface... Détruire pour faire. Encore un relent réactionnaire. Comme un pastiche. MOVILLA ne détruit pas de corps et l'âme, lui. Il détruit des sujets, des prétextes, des fétiches. Il qualifie l'atmosphère nocturne de ses analyses des maîtres de la peinture en les réduisant au fruit de leur labeur. Le pigment dilué sur la toile et la lumière en réserve. Traditionnellement, l'ombre est transparente et la lumière est opaque. En peinture, les couches d'huile viennent se succéder en surfaces de plus en plus diluées et translucides pour oblitérer finalement la toile et sa texture blanchâtre quadrillée avant qu'on y dépose la lumière par petites touches onctueuses en léger relief. Oubliées les couleurs. La peinture est ici affaire de lumière et d'économie. Que reste-t-il ?

Ces défacées sont des natures mortes d'une banalité assez déconcertantes qui trouvent dans leur objectivisation une nouvelle vie étrange et incomplète en forme de valeurs. On ignore les détails de leur légende. Ce ne sont pas des stars, mais une série d'anonymes en rang qui font la file pour qu'on les voient. Des catastrophes d'une étrange banalité, morne comme l'émotion qui suivait le journal de 13 heures entre le repas et la sieste des vieux les jours où on n'avait pas cours. Des catastrophes de téléfilms ou de séries allemands rediffusés et détruits par les visionnages successifs. Poncées par les têtes de lectures, les images s'estompent à force d'être lues. Ne subsistent que l'ambiance et le cadre.

C'est un peu de l'art contextuel. Une approche résolument moderne de la peinture pour produire des objets d'une singulière contemporanéité. Lugubres et blafards, ils peinent tant à séduire qu'à repousser, mais fascinent comme des épisodes de téléréalités. On sait que tout est faux et pourtant on se passionne, on s'investit dans une contemplation qui rappelle les vanités. La trace de l'auteur qui a vidé le sujet en place du crâne comme un miroir de ce qui se joue dans la salle ou est monté la pièce. L'art n'est pas dans l'image mais « un objet de pensée qui se perçoit par les sens » (Jean-Christophe AMMAN). Plus je regarde la peinture de MOVILLA, plus je suis renvoyé à ma culture et à ma connaissance. Plus je m'interroge et me passionne, plus j'entre en introspection. Plus je regarde, moins il y a à voir. Le privilège culturel.

C'est le naufrage du sens, la catastrophe qui se joue pour moi dans cette salle où mon pouls est monté à 108 au repos. Une redite de la trahison des images. La fin des nuances, la violence quotidienne devenu concept gras sur maigre. L'huile glisse sur le latex de l'acrylique. Rien n'accroche, rien ne tient, rien ne dure et ne dépasse l'inception. Une micro-violence infligée par politesse en effaçant ce qu'on ne saurait voir, antiphrase du politiquement correct. Lex oxymores ont cela de pratique qu'ils sont absurdes par essence et dessinent en gras le contour de ce qu'ils dénoncent. Que cachent ces vides ? Qu'avons-nous raté ? Que ne veut-on pas nous montrer ? Certainement que de la peinture et notre besoin de chercher autre chose là où il n'y a que nous, en train d'attendre les petits fours et le vin pétillant face à de ravissants brouillons.

« d’après Ambrosius Bosschaert (Fleurs) », Acrylique et huile sur mdf, 2024, 93 x 73 cm

« d’après Willem Claeszoon Heda (citron) » Acrylique et huile sur toile, 2024, 19 x 24 cm

« d’après Adriaen Coorte (Fraises)», Acrylique et huile sur toile, 2024, 48 x 36 cm